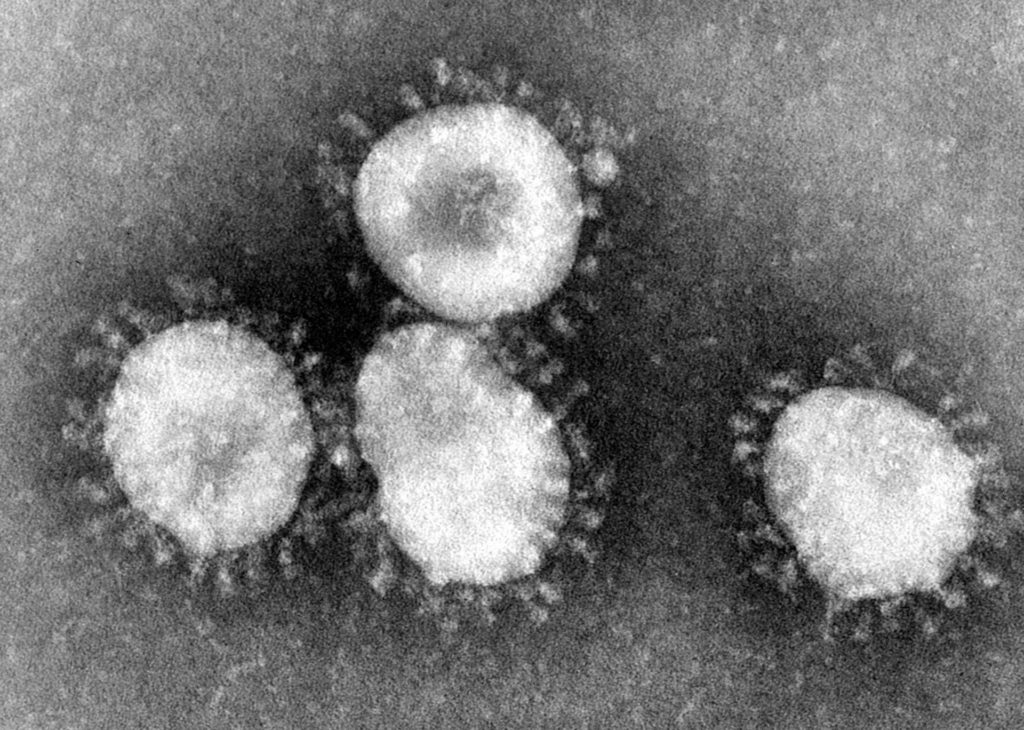

Quem tem medo do coronavírus?

A pandemia global já ocasionou alguns milhares de mortes, derrubou economias em quatro continentes e ainda não foi capaz de ser contida pela ciência. O que começou como uma questão Made in China trouxe à tona racismos latentes, desigualdades sociais e a necessidade do conhecimento científico na sociedade atual.

Dois países em quarentena absoluta, dezenas de eventos globais cancelados, pânico em todos os continentes, com exceção da Antártica: desde o alerta inicial da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 31 de dezembro de 2019, o espectro da pandemia de coronavírus ronda o mundo.

Após uma provável inicial contaminação num mercado de peixes e animais vivos em Wuhan, na China, o vírus SARS-CoV-2 — e a doença derivada de sua infecção, a COVID-19 — se espalhou pelo globo. Medidas estatais para conter o agente infeccioso não foram suficientes para evitar o contágio e tomaram proporções que, se não assustadoras, pelo menos não eram vistas há algum tempo; a Itália, país com segundo maior número de casos e mortes confirmadas, fechou suas fronteiras e decretou quarentena total, uma medida que não foi tomada nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial.

O pânico causado pelo coronavírus, em parte por causa da rapidez de sua propagação, jogou mercados no chão; analistas prevêem uma crise econômica nos moldes da de 2008, e uma contração de 2% na produção chinesa, afetando toda a cadeia econômica global. No Brasil — que até o fechamento deste texto tinha 34 casos confirmados e 893 suspeitos —, aliado aos arroubos do governo Bolsonaro, ajudou o índice Ibovespa cair quase 5% e o dólar disparar.

Logo após a divulgação da propagação do SARS-CoV-2 na China, criou-se uma forte especulação sobre sua origem. Causas foram atribuídas, e duas se espalharam pela Internet: a “notória” falta de higiene dos chineses e seu hábito de comer animais silvestres e não-convencionais (apesar da tese oficial ser de uma contaminação num mercado de frutos do mar em Wuhan), como insetos, répteis e, celebremente, morcegos. Imagens da tal “tradicional sopa de morcego de Wuhan” e sua apresentação pouco convidativa circularam nas redes sociais digitais, reforçando o imaginário exótico e insípido sobre a Ásia. Para além disso, esses preconceitos transpuseram a Internet: pessoas com ascendência asiática passaram a ser hostilizadas na rua, sendo diretamente ligadas à disseminação de um vírus; em resposta, criaram a campanha I am not a virus.

A resposta social inicial à pandemia do coronavírus se assemelha àquelas do passado, durante as epidemias de HIV/AIDS nos anos 80, de ebola nos anos 2000 e de zika vírus nos anos 2010: desinformação e ataques a grupos alçados ao posto de bodes expiatórios (gays, africanos, pobres e, agora, asiáticos), que, no imaginário do senso comum racista e xenofóbico, são (ou passam a ser) considerados menos humanos do que o cidadão branco de classe média.

A comoção causada pelo SARS-CoV-2 também revela desigualdades sociais e seu papel fundamental no acesso à saúde: nos EUA, o Estado informa mas não cuida dos possíveis infectados; planos de saúde privados cobram mais ou até recusam pacientes; o acesso a testes foi limitado. Dessa forma, aqueles que não têm condições para se tratar ficam jogados à própria sorte. No Brasil, curiosamente, a situação foi a oposta.

A afetação global causada pelo coronavírus não mostrou apenas um lado negativo. Nesses primeiros meses de 2020, temos presenciado um incrível protagonismo científico como caminho para conter a doença. Feitos como o sequenciamento genético do vírus em tempo recorde no Brasil (realizado por uma equipe encabeçada por duas mulheres, é bom reforçar), além da cooperação internacional entre cientistas para buscar compreender o vírus e possibilitar a manufatura de vacinas, reafirmam a necessidade da ciência frente às adversidades do mundo. Num tempo onde é constantemente desacreditada e despida de investimentos, o coronavírus vem como um alerta de que a ciência é fundamental.

Pedro Paixão, graduando em Jornalismo pela UFMG e integrante do Gris

Análises Relacionadas

- A vitória de Biden, Kamala e da democracia

- Inverdades e acusações no discurso de Bolsonaro na ONU

- Eleições presidenciais na Bolívia: entre golpe, tentativas e resposta popular

- Biden, Trump e o contexto eleitoral nos EUA

- América do Sul sem rumo, mais uma vez

- A pandemia de covid-19 nos EUA e a tarefa civilizatória das eleições